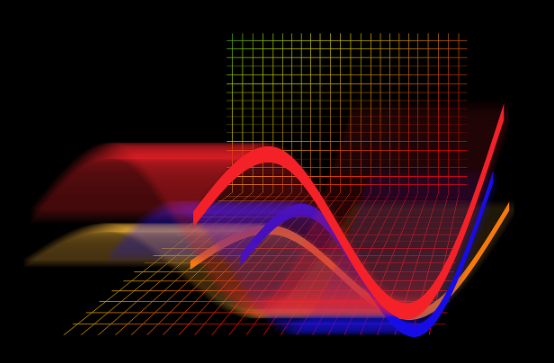

創薬の世界は、まるで複雑なパズルのようです。ターゲットとなる疾患や分子を見つけるところから始まり、臨床試験を経て、最終的に患者の手元に届くまでには、長い年月と莫大なコストがかかります。特に近年では、低分子・中分子・高分子といったモダリティの多様化により、創薬のアプローチも複雑化しています。そんな中で、創薬の成功率を高め、期間を短縮し、コストを削減する鍵となるのが「臨床開発におけるデータとテクノロジーの活用」です。 ◇創薬の平均的な期間とコスト:モダリティ別・疾患別の傾向 創薬は一般的に以下のステップを経て進みます: ◇創薬にかかる平均期間◇ ◇創薬コストの目安(1製品あたり) 疾患別では、がんや希少疾患は患者数が限られるため、臨床試験の設計が難しく、コストが高騰しがちです。一方、糖尿病や高血圧などの慢性疾患は患者数が多く、試験設計が比較的容易ですが、競合製品が多いため差別化が求められます。 ◇ 臨床開発の成功を左右する「サイト・KOL・患者選定」 創薬の中でも、臨床開発は最も時間とコストがかかるフェーズです。特にPhase 2・3では、数百〜数千人の患者を対象に試験を行う必要があり、適切な病院(サイト)と責任医師(KOL)、そして患者のリクルーティングが成功の鍵を握ります。なぜ「適切なサイト・KOL・患者選定」が重要なのか? ◇ビッグデータとAIによる臨床試験設計の革新ここで登場するのが「世界中のサイト・病院・KOL・患者データベース」と、それを解析するAIや機械学習の技術です。これらを活用することで、以下のようなメリットが得られます: ◇ 臨床開発の短縮によるコスト削減効果 臨床試験の期間を1年短縮できた場合、どれくらいのコスト削減につながるのでしょうか? ◇創薬における「データとテクノロジー」の重要性 創薬の初期段階では、ターゲット分子の選定やスクリーニングにAIが活用されるようになっています。例えば、疾患の原因となる遺伝子やタンパク質を解析し、最適な化合物を設計するプロセスでは、膨大な論文データやゲノム情報が活用されます。しかし、創薬の成功率を最も左右するのは「臨床開発」です。ここでのデータ活用こそが、創薬の未来を変える鍵となります。 ◇創薬の未来は「臨床開発のデータ活用」にあり!...

テクノロジー

私が現在どっぷり漬かっている製薬業界ですが、これまで働いてきたIT、金融業界はもちろん、特にB2Bマーケティングの世界は2025年に入りさらに進化を遂げています。かつては展示会や営業訪問が主流だったこの領域も、今ではAI、データ分析、動画、コミュニティといったテクノロジーが中心に。今回は、海外の最新事例を交えながら、今注目すべきマーケティングテクノロジーとそのユースケースをわかりやすくご紹介します! 1. AIによるハイパーパーソナライゼーション 2025年のB2Bマーケティングで最も注目されているのが、AIを活用した「ハイパーパーソナライゼーション」です。従来の「業界別」「役職別」といったセグメントを超え、個々の購買履歴、閲覧傾向、興味関心に基づいて、リアルタイムで最適なコンテンツを届ける技術が進化しています。例えば、 このような技術により、B2Bでも「まるで自分のために作られた」ような体験が可能になっています2。 2. 動画×B2B:短尺・パーソナルが鍵 B2Cではすでに主流となっている動画マーケティングですが、2025年はB2Bでも急速に浸透中。特に「短尺」「パーソナライズ」「人間味」がキーワードです。例えば、 動画は「人間らしさ」を伝える最強ツール。B2Bでも感情に訴えるマーケティングが求められています。 3. データプライバシーとファーストパーティデータの活用 GDPRやCCPAなどの規制強化により、2025年は「ファーストパーティデータ」の重要性がさらに高まっています。つまり、自社で直接収集したデータをいかに安全に、かつ効果的に活用するかが鍵。例えば、 データの「質」と「信頼性」が、マーケティング成果を左右する時代です。 4. 自動化とワークフロー最適化 マーケティング業務の効率化も、2025年の重要テーマ。AIによる自動化は、単なる作業の代替ではなく「戦略的な時間の創出」に貢献しています。例えば、 「人間がやるべきこと」に集中できる環境づくりが、成果を生む鍵です3。...